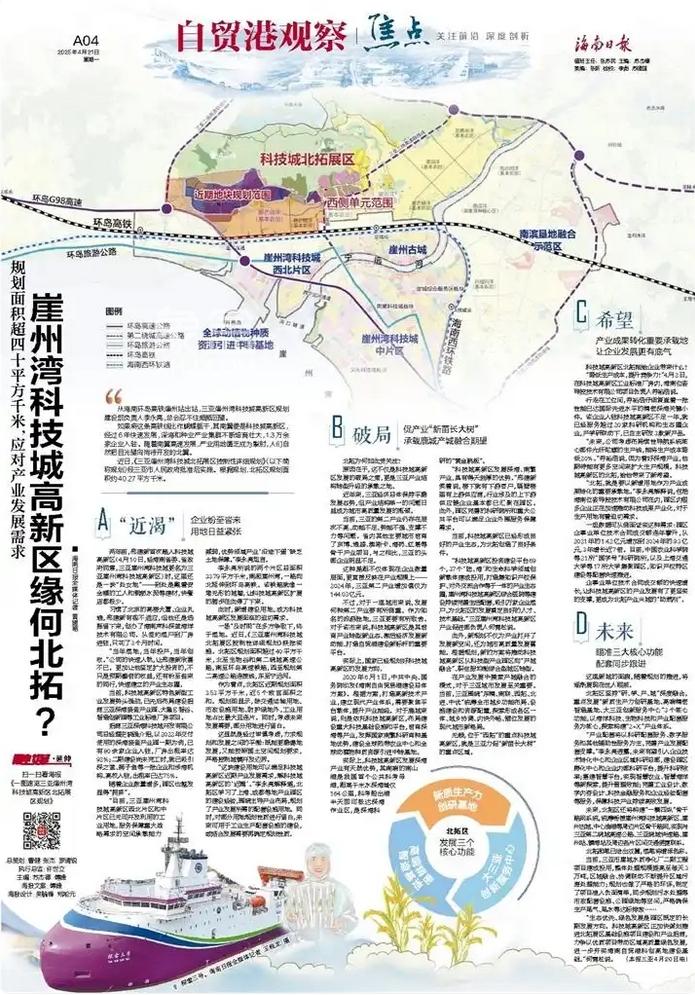

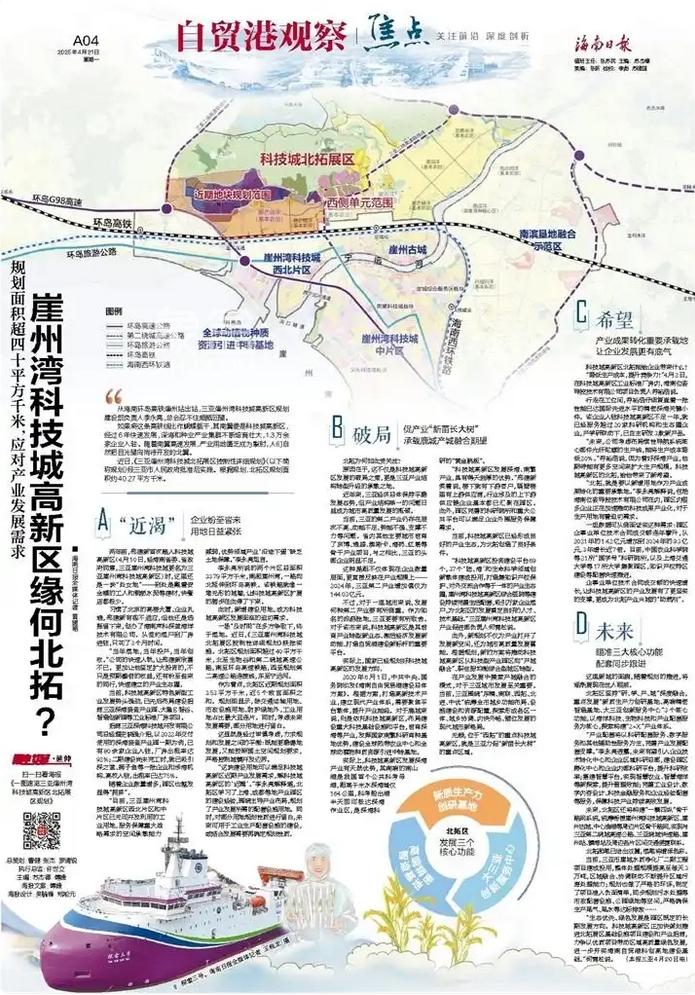

三亚崖州湾科技城北拓破局:打开40平方公里产业新空间 ——从“南翼单飞”到“南北双翼”,解码自贸港科创高地扩容升级

站在海南环岛高铁崖州站向北眺望,三亚崖州湾科技城高新区规划建设部负责人李永亮难掩期待。这座以深海、种业为“双核”的科技新城,在经历南翼6年高速发展后,正以超40平方公里的北拓区开启“南北双翼”新格局,为海南自贸港建设提供硬核产业支撑。

南翼“爆仓”倒逼北拓:企业“用脚投票”催生空间革命

自2019年启动建设以来,崖州湾科技城高新区已吸引1.3万家企业入驻,形成深海装备制造、种业创新两大千亿级产业集群。但伴随招商三亚深海装备产业园等载体出租率达92%、工业用地告罄,空间瓶颈日益凸显。

“去年园区技术合同成交额突破9.3亿元,但成果转化落地遭遇用地短缺。”李永亮坦言,西北、中部片区已无连片工业用地,制约了深之蓝水下机器人等项目的产业化进程。这种“甜蜜的烦恼”在数据中更为直观:园区企事业单位技术合同成交额3年增长近7倍,而土地开发强度已达83%。

企业家的选择印证着需求激增。海南声科深蓝海洋技术有限公司创始人邢建新回忆,2022年入驻时园区尚显荒芜,如今同行扎堆形成的生态圈让企业订单激增,却难觅扩产空间。“隔壁楼就是供应商,楼下就是客户,但生产线扩容需要新空间。”海南位姿导控技术有限公司负责人符裕浩的困扰,道出园区企业共同心声。

破局之策:40平方公里北拓区构筑产城融合新范式

近日获批实施的《三亚崖州湾科技城北拓展区控制性详细规划》,划定40.27平方公里发展空间,其中近期启动3.53平方公里核心区。规划呈现三大特征:

1、产业用地连片布局:预留工业生产、科研转化用地超60%,重点保障深海精密制造、生物科技等产业链延伸;

2、弹性留白机制:设置战略留白区,动态适配未来产业变革;

3、立体交通网络:构建“一横四纵”路网体系,15分钟接驳环岛高铁、三亚第二绕城高速,实现与崖州古城、中心渔港的产城联动。

“北拓不是简单空间平移,而是产业能级跃升。”三亚崖州湾科技城高新区产业促进部负责人何青松表示,新片区将聚焦三大功能:

新质生产力创研基地:引入企业区域科研总部,建设智慧海洋、数字农业等创新平台;

高端精密智造基地:承载深海传感器、光纤陀螺等“卡脖子”技术产业化;

大三亚创新服务中心:配套工业设计、科技金融等生产性服务业,形成“热带雨林式”创新生态。

战略升维:从科技园区向科创都会跃迁

北拓承载着三亚产业结构重塑的深层逻辑。2024年数据显示,三亚第二产业增加值仅144.03亿元,与省内兄弟城市存在明显差距。科技城北拓区的建设,正是破解“旅游依赖症”、培育实体经济的关键落子。

“这里将成国家战略科技力量转化主战场。”招商三亚深海科技城总经理史晓强透露,依托南山港“深海科研黄金跳板”优势,北拓区已储备深之蓝水下机器人量产基地等23个产业化项目。同步推进的崖城水质净化厂二期(日处理3万吨)、分布式能源站等基建,则为绿色智造筑牢根基。

产城融合的蓝图正在展开:

职住平衡:规划科学家社区、1800学位学校,1327套保障房破解人才安居难题;

生态韧性:划定15%生态绿地,实施项目准入负面清单,确保万元GDP能耗低于全省均值;

智慧赋能:搭建园区数字孪生平台,实现污染物排放、能源消耗实时监测。

随着北拓区首期道路管网启动建设,这座承载着三亚75%规上科研机构、90%深海科技企业的科创高地,正以“南北双翼”之势振翅,为海南自贸港封关运作打造“硬核产业引擎”。正如邢建新所言:“当楼下的实验室成果能快速变成隔壁厂房的产品,这就是中国版‘硅谷’该有的模样。”

S1/三亚周边

S1/三亚周边

S1/三亚周边

微聊

微聊

备案:湘ICP备18019481号

备案:湘ICP备18019481号